適応障害(ストレス性障害)は、職場での人間関係や仕事に対してのストレスなど、様々な要因で誰にでも起こりうる病気です。

実際に適応障害と診断され、今の仕事を続けることが難しく退職せざるをえない場合、どのような手当があるのかを知っておかかないと安心して次の会社に行くことができないと思います。

本記事では、適応障害と診断された方が上記の疑問を解決するために、適応障害の方が失業手当(失業保険)、傷病手当を受給するための知識を提供いたします。

1. 適応障害でも給付金はもらえるの?

結論、失業手当金および傷病手当金ともに受給することが可能です。(ただし、受給に際して一定の条件はあります。)

そのため、もし退職後すぐの勤労が難しく、一定期間の休みを挟んでから働き始めたい場合には、給付金を受給しながら生活することが可能です。

詳しい受給条件や受給期間については、失業手当と傷病手当に分けて後述しているので、各セクションをご覧ください。

2. 失業手当について

まず、適応障害と診断された方が受給可能な給付金の一つである、失業手当についてご紹介します。

失業手当とはその名の通り、失業した方に支給される手当のことで、雇用保険に加入している方を対象とした公的給付金です。(正式名称は「基本手当」といいます。)

厚生労働省では、失業手当について、以下のように定義しています。

基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。

厚生労働省 HP

給付金の受給金額は、受給資格に係る離職日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職理由などによって決定されますが、適応障害が原因での離職の場合、通常の自己都合退職と同様な形で処理されます。

給付金の受給条件、金額、支給期間については、以下にて解説いたします。

失業手当の給付金を受け取るには以下の条件を満たす必要があります。

①申請前の条件

離職日以前の2年間に12カ月以上、雇用保険に加入していたこと

②申請中の条件

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)に、一定の回数求職活動を行っていたこと

基本的にはこの2つの条件を満たす必要がありますが、退職される方の状況により、多少条件が変化する場合がございます。

以下の記事でより詳細な失業手当の給付条件・資格について解説しておりますので、興味のある方はご確認ください。

【MISV】失業保険(失業手当)を受給するための条件・資格とは?

【MISV】失業保険(失業手当)を受給するための条件・資格とは?

失業手当の給付金の受給金額は、「年齢」や「勤続年数」によって変化しますが、基本的には以下のように計算いたします。

基本手当日額 × 給付日数

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6ヵ月間に支払われた給与(賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の約50%~80%となります。

また、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限が定められており、以下のように決められています。

| ~29歳 | 6945円 |

| 30歳~44歳 | 7,715円 |

| 45歳~60歳 | 8,490円 |

| 60歳~64歳 | 7,290円 |

給付金の受給金額については、以下の記事で詳しく解説しているので、興味のある方はご確認ください。

【MISV】失業保険(失業手当)はいくらもらえるの?

【MISV】失業保険(失業手当)はいくらもらえるの?

※「給付日数」については、次のセクションにて解説いたします。

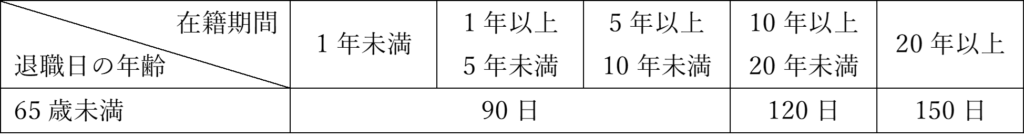

給付金の受給期間は、「年齢」や「退職事由」によって変化いたします。

ここでは、適応障害と診断された方が退職したケースについて記載いたしますが、適応障害が原因で自分から退職した場合、通常は「自己退職都合」の扱いとなります。

自己都合退職で退職した場合の支給期間は以下の通りです。

ただし、退職事由によっては、支給期間テーブルが異なるケースもありますので、自分がどれくらい受給できるのか気になる方はハローワークや退職のサポート会社に問い合わせてみると良いかと思います。

当社でも失業保険や傷病手当に関する無料相談を受け付けておりますので、希望される方は当社公式LINEより日程を調整の上、ぜひお申込みください!

3. 傷病手当について

次に、適応障害と診断された方が受給可能なもう一つの給付金、傷病手当についてご紹介します。

傷病手当とは、健康保険に加入している方が病気やケガで労働できなくなった場合に支給される手当のことを言います。

全国健康保険協会では、傷病手当について、以下のように定義しています。

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

全国健康保険協会 HP

傷病手当の給付金を受け取るには以下の条件を満たす必要があります。

① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休養であること

② 仕事に就くことができないこと

③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

④ 休業した期間について給与の支払いがないこと

⑤ 休職開始から、退職日まで出勤していないこと

つまり、退職後(または在籍中)に病気が原因で就労できない状態が4日以上続いていなければなりません。これは、適応障害の方に限らず、あらゆる疾病に適用されるものとなっています。

基本的には、1日当たりの金額 = 【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】 ÷ 30日 × 2/3となります。

支給日数については、適応障害状態が続いている期間となりますが、一般的に最長18ヵ月間と規定されております。

4. 適応障害と公的支援

これまで述べた通り、適応障害の方向けの公的給付金制度は確立されておらず、一般的な退職者と同様の扱いとなってしまっていることが現状です。

補足すると、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を入手できていれば、給付金の受給金額が大きくなったり、その他公的支援を受けることが可能となりますが、適応障害では手帳の入手はできません。

※詳しくは以下サイトにて解説されています。(別サイトに飛びます。)

ただし、前項、前々項で述べた通り、一般的な退職者と同様でも失業手当と傷病手当を受給する権利はありますので、受給申請されることをおすすめします。

※当社では、失業手当や傷病手当を最速で最大限に受給できるようサポートしております。退職前の方限定のサポートとなっておりますので、該当される方は当社公式LINEより無料相談にお申し込みください。